Una mujer llora en silencio frente a una ventana. Otra mujer más joven llora en otra habitación. Entre ellas un secreto que está a punto de desgarrar una de las familias más respetables de Puebla. Porque en menos de tres horas don Fernando Mendoza regresará de su viaje a la ciudad de México.

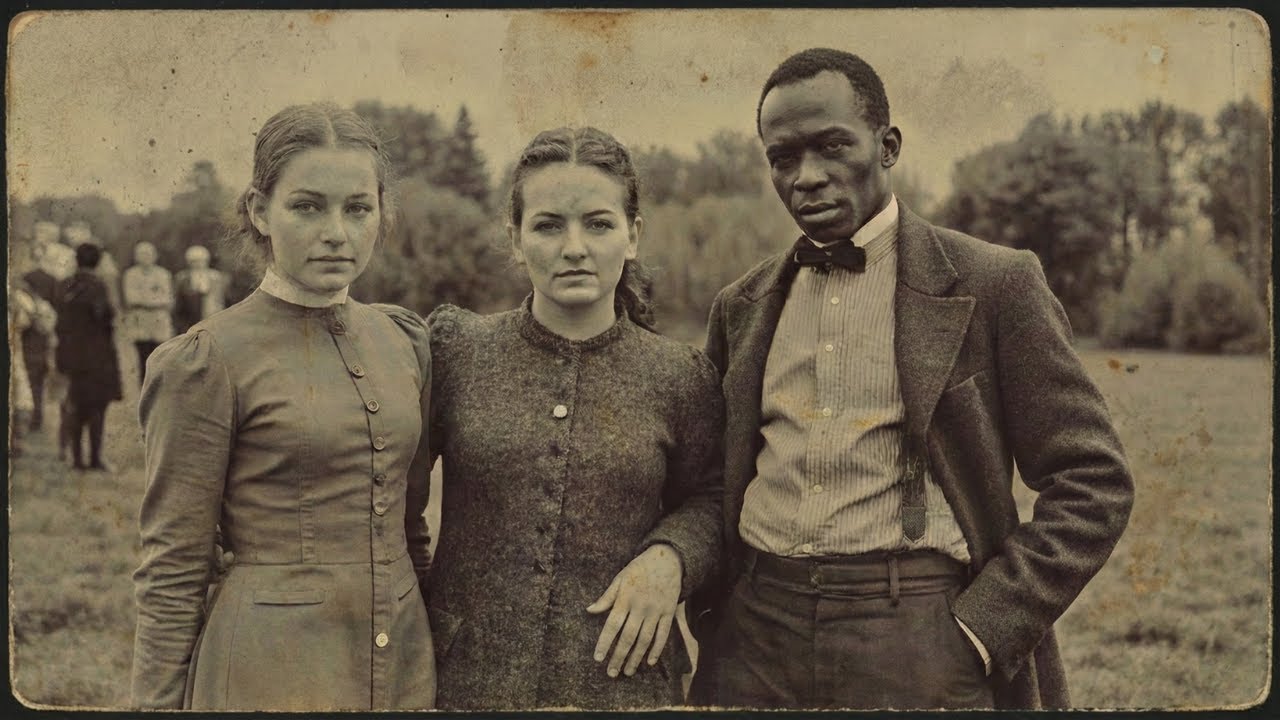

Y cuando cruce esa puerta, cuando su mayordomo le susurre al oído lo que ha descubierto, nada volverá a ser igual. Su esposa está embarazada, su hija también. Y el padre de ambos bebés es el mismo hombre, un esclavo. Bienvenidos una vez más a este espacio donde rescatamos las historias que el tiempo intentó borrar. Antes de adentrarnos en este relato, te invitamos a compartir en los comentarios desde qué país y a qué hora nos acompañas en este momento.

Para nosotros es fundamental saber hasta qué rincones del mundo llegan estas crónicas del pasado, estas verdades que permanecieron ocultas durante más de 160 años. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo una familia entera se destruyó desde adentro. No por la guerra que entonces sacudía a México, no por la enfermedad, no por la pobreza, sino por decisiones tomadas en la oscuridad, por secretos guardados en habitaciones cerradas, por un hombre atrapado entre dos mujeres que lo deseaban y por un sistema que permitía que todo esto sucediera sin que nadie pudiera

detenerlo. Esta es la historia documentada de la hacienda San Miguel de los Remedios, un lugar que ya no existe, una familia que se desintegró y tres personas que pagaron con sus vidas el precio de amar donde no debían. El año era 1858. México atravesaba tiempos convulsos. La guerra de reforma estaba a punto de estallar.

Los liberales y conservadores se preparaban para un conflicto que desangraría al país durante 3 años. Pero en la hacienda San Miguel de los Remedios, ubicada a 12 km al este de la ciudad de Puebla, la guerra que se avecinaba era de otro tipo. Una guerra silenciosa, una guerra que no se libraría con fusiles, sino con miradas, con silencios. Con decisiones tomadas a medianoche.

La hacienda se extendía por las tierras fértiles del valle poblano. 500 hectáreas de campos de trigo y maíz. 250 esclavos que trabajaban desde antes del amanecer hasta después del atardecer. una casa principal construida en piedra de cantera gris con columnas que recordaban a las construcciones coloniales más elegantes con balcones de hierro forjado que daban al jardín central.

Don Fernando Mendoza había construido todo esto durante 32 años de trabajo incansable. Tenía 54 años. Pelo cano, bigote espeso, manos callosas a pesar de su posición. Era un hombre devoto que asistía a misa todos los domingos en la parroquia de San Miguel. Un hombre respetado por los otros hacendados de la región.

Un hombre que creía en el orden, en las jerarquías, en que cada persona tenía su lugar en el mundo y debía permanecer en él. Doña Soledad Mendoza tenía 49 años. Había sido considerada una de las mujeres más hermosas de Puebla en su juventud. Ahora era una matrona respetable. Organizaba tertulias literarias en el salón principal de la hacienda.

Bordaba manteles que regalaba a la iglesia. Supervisaba a las criadas con mano firme pero justa. Las otras esposas de ascendados la admiraban por su elegancia, por su compostura, por la manera en que manejaba su casa. Nadie imaginaba lo que habitaba detrás de esa fachada perfecta. Beatriz tenía 24 años.

Era la única hija. Había heredado la belleza de su madre y la inteligencia de su padre. Sabía leer y escribir algo inusual para las mujeres de su tiempo. Tocaba el piano con destreza, hablaba francés. Tres pretendientes de familias prominentes habían pedido su mano. Don Fernando había rechazado a los tres.

Su hija merecía el mejor partido posible, alguien que elevara aún más el apellido Mendoza. Don Fernando sabía que Beatriz ya había entregado su corazón y que la persona que lo sostenía era alguien que nunca, bajo ninguna circunstancia podría ser aceptado. La casa principal tenía tres pisos. En la planta baja estaban los salones de recepción, el comedor con una mesa que podía albergar a 20 personas, la cocina donde trabajaban seis mujeres, la capilla privada donde la familia rezaba cada mañana.

En el segundo piso estaban las habitaciones, la de don Fernando y doña Soledad al este, con ventanas que daban al camino principal, la de Beatriz al oeste, con vista al jardín y a los establos. El tercer piso albergaba las habitaciones de las criadas y el desván, donde se guardaban baúles con ropa antigua, documentos de la familia, objetos que ya nadie usaba, pero que nadie se atrevía a tirar.

El jardín central era el orgullo de doña Soledad, rosales de Castilla que florecían en primavera, yacarandas que pintaban el suelo de morado en abril, una fuente de cantera con una virgen en el centro, bancas de hierro forjado donde las damas se sentaban a bordar en las tardes, caminos de piedra que serpenteaban entre los árboles y más allá del jardín Separados por un muro bajo de adobe, estaban los establos.

Ahí dormían los esclavos que trabajaban cerca de la casa principal. 12 hombres en total. Los que cuidaban los caballos de don Fernando, los que podaban los árboles del jardín, los que reparaban las fuentes cuando dejaban de funcionar, los que cargaban los baúles cuando la familia viajaba. Entre esos 12 hombres estaba Miguel, Miguel Ángel Reyes.

Ese era su nombre completo, aunque pocos lo llamaban así. Para don Fernando era simplemente Miguel, para los otros esclavos era el Miguel. Para doña Soledad y Beatriz, en los meses que vendrían se convertiría en algo más, algo peligroso. Miguel tenía 33 años. Había nacido libre en un pueblo de Oaxaca. Su padre había sido herrero.

Le había enseñado el oficio cuando Miguel tenía 8 años. Pero cuando Miguel cumplió 16, su padre murió en un accidente. La familia no pudo pagar las deudas. Miguel fue vendido para saldarlas. Había pasado 10 años en la hacienda San Miguel de los Remedios, los primeros nueve trabajando en los campos lejanos, sembrando trigo bajo el sol implacable del valle poblano, cosechando maíz con las manos agrietadas por el frío de noviembre, durmiendo en barracas de adobe, donde 50 hombres compartían un espacio que apenas alcanzaba para 30.

Pero en abril de 1857 todo cambió. Don Fernando necesitaba a alguien que cuidara sus caballos de paso. Eran animales caros, de sangre andaluza, nerviosos y difíciles. El anterior encargado había sido despedido después de que uno de los caballos se lastimara una pata. El capataz había observado a Miguel durante meses.

Había notado que cuando Miguel trabajaba cerca de los animales, estos se calmaban. Los bueyes más tercos obedecían cuando Miguel los guiaba. Los caballos más salvajes dejaban de patalear cuando Miguel les hablaba. El capataz le mencionó esto a don Fernando. Don Fernando observó a Miguel durante una semana.

lo vio trabajar con un caballo joven que pateaba a cualquiera que intentara acercarse. Miguel simplemente se sentó en el suelo cerca del animal. No intentó tocarlo, no lo forzó, solo esperó. Media hora después, el caballo se acercó a Miguel por voluntad propia. olió su mano. Miguel lo acarició suavemente. Don Fernando quedó impresionado. Al día siguiente, Miguel fue trasladado a los establos principales. Era una promoción significativa.

Los esclavos que trabajaban cerca de la casa recibían mejor comida. Dormían en habitaciones más limpias. No eran golpeados con tanta frecuencia. Miguel aceptó agradecido. No sabía que ese cambio lo pondría en el camino de dos mujeres. No sabía que en menos de un año su vida se convertiría en una pesadilla de la que no podría escapar.

Los primeros dos meses, Miguel simplemente trabajaba, cuidaba los ocho caballos de don Fernando, los alimentaba al amanecer, los cepillaba hasta que sus pelajes brillaban, limpiaba sus cascos, reparaba las sillas de montar cuando el cuero se agrietaba. También ayudaba en el jardín, podaba los rosales, cortaba el pasto, reparaba la fuente cuando las tuberías de barro se tapaban.

Movía las macetas pesadas de geranios cuando doña Soledad decidía reorganizar el jardín, Miguel mantenía la cabeza baja, trabajaba en silencio, nunca miraba directamente a los miembros de la familia. Era lo que se esperaba de un esclavo. Invisibilidad, obediencia, silencio. Pero aunque Miguel no miraba, alguien lo estaba mirando a él. Doña Soledad tomaba café todas las mañanas en el salón del segundo piso.

El que tenía ventanas grandes quedaban al jardín central. se sentaba en su silla favorita, una de tercio pelo verde, y observaba el jardín mientras bebía su café lentamente. Desde esa ventana podía ver a Miguel trabajar. Al principio no le prestaba atención. Era solo otro esclavo, otro rostro entre muchos.

Pero después de algunas semanas, doña Soledad comenzó a notar cosas. La forma en que Miguel se movía. Había una gracia en sus movimientos, algo fluido, nada tosco. La forma en que el sol iluminaba su rostro cuando levantaba la vista para evaluar las ramas que debía podar. La forma en que sus brazos se tensaban cuando levantaba piedras pesadas para reparar los caminos.

La forma en que trataba a los animales con paciencia, con respeto, como si fueran iguales a él. Doña Soledad tenía 49 años, su marido tenía 54. Hacía 3 años que don Fernando había dejado de visitarla en su habitación por las noches. Al principio, doña Soledad se sintió aliviada. Los deberes conyugales nunca le habían resultado placenteros.

Pero ahora, observando a Miguel trabajar bajo el sol de junio, doña Soledad sentía algo que no había sentido en años. Deseo era una sensación peligrosa, inapropiada, imposible. Doña Soledad intentó ignorarla. Rezaba más fervientemente en la capilla, ayunaba los viernes, le pedía a Dios que eliminara esos pensamientos pecaminosos.

Pero cada mañana, cuando se sentaba con su café, sus ojos buscaban a Miguel. Don Fernando viajaba frecuentemente. Cada dos semanas partía hacia la Ciudad de México. Tenía contratos con comerciantes de la capital. vendía su trigo, su maíz, negociaba precios, firmaba documentos. Los viajes duraban entre 4 y 7 días.

Durante esas ausencias, doña Soledad manejaba la hacienda, daba órdenes a los capataces, revisaba las cuentas, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Don Fernando confiaba en ella completamente. Nunca imaginó que durante esos viajes su esposa comenzaba a observar a un esclavo de una manera que ninguna mujer respetable debía observar a ningún hombre. El primer contacto directo ocurrió en julio de 1857.

Don Fernando había partido el lunes hacia la Ciudad de México. Estaría fuera hasta el sábado. El miércoles por la tarde, doña Soledad salió al jardín. Hacía calor. El aire olía a tierra húmeda y a jacarandas. Miguel estaba reparando la fuente central. Una de las tuberías de barro se había roto. Tenía las manos llenas de arcilla mojada. Su camisa de manta empapada de sudor.

Doña Soledad se acercó. Miguel la escuchó llegar. Inmediatamente se puso de pie. Bajó la mirada. “¿Cuánto tiempo tomará la reparación?”, preguntó doña Soledad. “Dos días, señora”, respondió Miguel sin levantar los ojos. Doña Soledad asintió. Trabaja bien. Don Fernando aprecia la fuente. Sí, señora.

Doña Soledad se quedó parada ahí observando. Miguel podía sentir su mirada sobre él. Era incómodo, impropio, pero él no tenía permitido decir nada. Después de un minuto que pareció una eternidad, doña Soledad regresó a la casa. Miguel exhaló aliviado. Volvió a su trabajo. Intentó no pensar en la forma en que ella lo había mirado. La segunda vez fue una semana después.

Don Fernando había regresado el sábado, pero volvió a partir el lunes siguiente. Negocios urgentes. El martes al mediodía, doña Soledad bajó al jardín. Miguel estaba podando los rosales, cortaba las ramas muertas con cuidado de no dañar las flores nuevas. “Los rosales florecerán pronto”, preguntó doña Soledad detrás de él.

Miguel se sobresaltó, no la había escuchado llegar. Se giró, bajó la mirada inmediatamente. “Sí, señora. En dos semanas, si el clima se mantiene, doña Soledad se acercó a uno de los rosales. Tocó una flor que ya había abierto. Era roja, profundamente roja. Sus dedos acariciaron los pétalos suaves. Después extendió la mano para tocar otra flor más alta.

Su dedo se clavó en una espina. Ah. Sigondes exclamó. Sangre brotó de la herida. Doña Soledad se llevó el dedo a la boca. Miguel la vio. Instintivamente dio un paso hacia adelante. Quería ayudar. Después se detuvo bruscamente. No era su lugar. Un esclavo no tocaba a su ama por ningún motivo. Doña Soledad notó la vacilación. Vio el conflicto en el rostro de Miguel y algo en ella se despertó.

“Trae agua y un trapo.” Ordenó. Miguel asintió. Corrió hacia el pozo en la esquina del jardín. Mojó un trapo limpio. Regresó. Doña Soledad extendió la mano. Miguel le entregó el trapo. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. Doña Soledad lo miró a los ojos. Miguel inmediatamente bajó la vista. Ella sonrió.

Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Después dio media vuelta y regresó a la casa. Miguel se quedó parado ahí, sosteniendo las tijeras de podar, sintiendo que algo había cambiado, algo peligroso. Los siguientes meses fueron una progresión lenta hacia lo inevitable. Doña Soledad encontraba razones para estar en el jardín cuando Miguel trabajaba.

Necesitaba que moviera macetas, que cortara ramas altas. que reparara el banco de piedra donde ella leía, que limpiara las ventanas del salón. Miguel obedecía cada orden. No preguntaba, no objetaba, era un esclavo. Los esclavos obedecían. [Música] En septiembre, doña Soledad comenzó a llamarlo a la casa. Hay una ventana rota en mi habitación.

le dijo una tarde, “Necesito que la repares.” Miguel subió con sus herramientas. Era la primera vez que entraba a la habitación de los patrones. Olía a perfume caro, a ropa limpia, a dinero. La cama era enorme, dos cel de terciopelo verde, sábanas de seda blanca, más almohadas de las que una persona necesitaba. Miguel mantuvo los ojos en la ventana. trabajó rápido.

El vidrio no estaba roto, solo descuadrado. Lo ajustó en 10 minutos. Doña Soledad estaba sentada en una silla junto a la cómoda, observándolo. ¿Estás casado?, preguntó de repente. Miguel se tensó. No, señora, ¿tienes hijos? No, señora. ¿Cuántos años tienes? 33, señora. Doña Soledad asintió lentamente.

¿Todavía eres joven? Miguel no respondió. Terminó de ajustar la ventana. Guardó sus herramientas. ¿Puedo retirarme, señora? Doña Soledad lo miró durante un largo momento. Después asintió. Puedes irte, pero regresa mañana. Hay otra ventana que necesita reparación. No había otra ventana rota. Miguel lo sabía, doña Soledad lo sabía.

Pero al día siguiente, Miguel apareció en la puerta de la habitación como se le había ordenado. Doña Soledad cerró la puerta detrás de él. “Siéntate”, ordenó señalando una silla. Miguel se quedó de pie. “He dicho que te sientes.” Miguel obedeció. Se sentó en el borde de la silla, tenso como una cuerda de violín.

Doña Soledad caminó hacia él, se detuvo a un paso de distancia. ¿Sabes por qué te he llamado? Miguel negó con la cabeza. Doña Soledad sonríó. Una sonrisa extraña, mitad nerviosa, mitad decidida. Eres un hombre atractivo, Miguel. Te he estado observando. He pensado en ti. Miguel sintió que el aire se volvía pesado. No sabía qué decir, no sabía qué hacer.

Doña Soledad se acercó más, puso su mano en el hombro de Miguel. Él se tensó aún más. Entiende la posición en la que estamos, ¿verdad?, preguntó doña Soledad suavemente. Miguel asintió lentamente. Entendía. Él era un esclavo. Ella era su ama. Si ella ordenaba algo, él obedecía. No había elección. Nunca había habido elección. “Mi esposo viajará de nuevo la próxima semana”, dijo doña Soledad.

estará fuera seis días. Vendrás a mi habitación cada noche después de medianoche. Cuando todos duerman, nadie sabrá. Nadie nos verá. Hizo una pausa. Sus ojos se endurecieron. Si le cuentas a alguien, serás vendido a las minas de Zacatecas. Si te resistes, haré que tu vida aquí sea insoportable. ¿Comprendes? Miguel comprendía perfectamente.

Las minas de Zacatecas eran una sentencia de muerte. Los esclavos morían en meses, aplastados por rocas, envenenados por el mercurio, consumidos por la tuberculosis. [Música] No había elección real, solo había obediencia. Miguel asintió. Doña Soledad sonríó. Le dio una palmada suave en la mejilla. Buen muchacho. Ahora vete. Te veré la próxima semana.

Miguel salió de la habitación, bajó las escaleras, caminó de regreso a los establos. No le contó a nadie. No había nadie a quien contarle. ¿Cómo se siente ser usado sin tener voz para decir que no? ¿Cómo cargas con un secreto que podría destruirte si lo revelas y también si lo callas? ¿Y qué sucede cuando ese secreto no es el único que habita en las sombras de una casa? Si quieres conocer cómo esta situación se complicó hasta volverse insostenible, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación

revela que a veces el infierno no está hecho de fuego, sino de obligaciones que nadie puede rechazar y de silencios que se acumulan hasta volverse explosivos. La siguiente semana, don Fernando viajó como doña Soledad había dicho. Durante seis noches, Miguel caminó desde los establos hasta la casa principal después de medianoche.

Entraba por la puerta trasera que doña Soledad dejaba sin seguro. Conocía cada tabla que crujía en las escaleras, las evitaba. Subía en silencio, entraba a la habitación. Doña Soledad lo esperaba a veces con una copa de vino, a veces simplemente sentada en la cama. Miguel hacía lo que se le ordenaba. No había conversación, no había ternura, era una transacción. Ella tenía el poder.

Él tenía que obedecer. Después, Miguel regresaba a los establos antes del amanecer. Caminaba por el mismo camino, evitaba las mismas tablas. Nadie lo veía, nadie sabía. Cuando don Fernando regresó el sábado, todo parecía normal. Doña Soledad lo recibió en la puerta con una sonrisa. Le preguntó sobre su viaje.

Don Fernando le contó sobre los contratos firmados, sobre el trigo vendido a buen precio, sobre los nuevos socios comerciales de la capital. Cenaron juntos esa noche. Hablaron de cosas mundanas, de la hacienda, de Beatriz, de los vecinos. Don Fernando notó nada diferente en su esposa. No vio la forma en que ella miraba por la ventana hacia los establos durante la cena.

No supo que algo había cambiado irrevocablemente en su casa. Y así comenzó algo que se repetiría. Cada vez que don Fernando viajaba, Miguel subía a esa habitación una y otra vez durante meses. Miguel no sabía entonces que esto era solo el principio, que en algunos meses otra mujer en esa casa comenzaría a mirarlo también y que esa segunda mirada sería la que terminaría destruyéndolos a todos. Beatriz vio a Miguel por primera vez.

Realmente lo vio en octubre de 1857. No era la primera vez que lo veía, literalmente. Miguel llevaba meses trabajando cerca de la casa. Beatriz lo había visto de lejos cuando paseaba por el jardín. Sabía que existía como sabía que existían los otros 250 esclavos de la hacienda, un rostro más entre muchos.

Pero ese día de octubre fue diferente. Beatriz caminaba por el jardín leyendo un libro. Era un volumen de poesía francesa que su madre le había regalado. El sol de la tarde pintaba todo de dorado. Las jacarandas comenzaban a perder sus flores. Beatriz pasó junto a los rosales. Miguel estaba ahí reparando la cerca de madera que los rodeaba.

Ella iba a pasar de largo, pero entonces escuchó su voz. Miguel le hablaba a un caballo joven que había escapado de los establos. El animal estaba nervioso, asustado, pateaba el suelo, tranquilo decía Miguel con voz baja y suave. Nadie te va a lastimar. Tranquilo. Beatriz se detuvo. Observó. Miguel se acercaba al caballo lentamente, sin prisa.

Extendía la mano con la palma abierta. Esperaba. El caballo lo olfateaba desde la distancia. Miguel no se movía, solo hablaba con esa voz tranquila, constante. Dos minutos después, el caballo se acercó por voluntad propia. Miguel lo acarició suavemente, le habló al oído, lo guió de vuelta a los establos. Nunca miró a Beatriz, ni siquiera sabía que ella estaba ahí.

Pero Beatriz lo había visto. Y algo en la manera en que Miguel trataba a ese animal, con paciencia, con respeto, con gentileza, despertó algo en ella. Los días siguientes, Beatriz comenzó a notar cosas que nunca había notado antes. La forma en que Miguel trabajaba en el jardín nunca apurado, nunca descuidado.

Cuando podaba un árbol, lo hacía con cuidado de no dañar las ramas saludables. Cuando plantaba flores, se aseguraba de que tuvieran suficiente espacio para crecer. Beatriz había visto a otros esclavos trabajar. Muchos hacían lo mínimo necesario, solo lo suficiente para evitar castigos. Pero Miguel era diferente.

Trabajaba como si le importara, como si el jardín fuera suyo. Beatriz comenzó a salir al jardín más seguido, siempre con un libro, siempre fingiendo que leía. Pero sus ojos seguían a Miguel. En noviembre, Beatriz comenzó a buscar razones para hablar con él. Un día le preguntó sobre los rosales, ¿qué tipo eran? ¿Cuándo florecerían de nuevo? Miguel respondió sin levantar la vista.

Son rosales de Castilla, señorita Beatriz. Florecerán en primavera si el invierno no es muy duro. Siempre, señorita Beatriz, nunca solo Beatriz. Otro día ella le preguntó sobre el caballo que había calmado, cómo había aprendido a hacer eso. Miguel explicó que su padre le había enseñado cuando era niño antes de que lo vendieran. Beatriz quiso preguntar más.

sobre su padre, sobre su vida antes de la hacienda. Pero Miguel encontró una excusa para alejarse. Tenía trabajo que hacer. Beatriz se quedó parada en el jardín sintiéndose tonta. Doña Soledad notó el cambio en su hija. Notó como Beatriz pasaba más tiempo en el jardín, cómo miraba hacia los establos cuando creía que nadie la veía.

¿Cómo mencionaba a Miguel en conversaciones inocentes? Madre, el jardín se ve hermoso. Miguel ha hecho un trabajo excelente. Doña Soledad sintió algo frío en su estómago. Celos y también miedo. Si Beatriz comenzaba a prestarle atención a Miguel, todo se complicaría. Doña Soledad decidió que necesitaba hablar con su hija.

Una tarde, doña Soledad llamó a Beatriz a su habitación. “Siéntate”, ordenó señalando una silla. Beatriz obedeció confundida. “¿Estás interesada en Miguel?”, preguntó doña Soledad directamente. Beatriz se sonrojó. ¿Qué? No, por supuesto que no. Es solo un esclavo. Doña Soledad la miró fijamente. Eres la hija de un ascendado respetado.

Tienes pretendientes de familias importantes. No puedes arriesgar tu reputación por una fascinación tonta con un esclavo. Beatriz asintió. Entiendo, madre. Pero cuando salió de la habitación, las palabras de su madre solo habían hecho que Miguel se volviera más interesante, más prohibido, más deseable.

En diciembre, Beatriz se volvió más audaz. Buscaba momentos cuando su madre no estaba presente. Cuando doña Soledad visitaba a las vecinas, cuando descansaba en su habitación, Beatriz bajaba al jardín. Miguel siempre estaba trabajando. Ella le hacía preguntas. Al principio él respondía con monosílabos. Sí, no, tal vez.

Pero Beatriz era persistente. Preguntaba sobre las plantas, sobre los animales, sobre el clima, sobre cualquier cosa que le diera una razón para quedarse cerca de él. Lentamente, Miguel comenzó a relajarse un poco. Respondía con oraciones completas. A veces casi sonreía cuando Beatriz decía algo gracioso.

Miguel no sabía lo que doña Soledad hacía con él cuando don Fernando viajaba. Beatriz no sabía que Miguel subía a la habitación de su madre en medio de la noche. Para Beatriz, Miguel era simplemente un hombre amable que trabajaba en su jardín. Un hombre que la trataba con respeto, pero no con adulación. un hombre que no le pedía nada, que no quería impresionarla, que simplemente existía en su propio mundo tranquilo y Beatriz se estaba enamorando de ese mundo.

Enero de 1858, Beatriz le llevó un libro a Miguel. Era un libro sobre plantas, sobre jardinería, con ilustraciones hermosas dibujadas a mano. Encontré esto en la biblioteca de mi padre, dijo Beatriz. Pensé que tal vez te interesaría. Miguel miró el libro. Después miró a Beatriz. No sé leer, señorita. Beatriz se sorprendió. No había considerado eso.

“Quisieras aprender”, preguntó impulsivamente. Miguel se quedó en silencio. Era peligroso. Si don Fernando descubría que su hija le estaba enseñando a leer a un esclavo, ambos serían castigados severamente. No sé si es prudente, señorita Beatriz. Nadie necesita saber”, insistió Beatriz.

“Podemos encontrarnos en el jardín cuando todos duerman, solo por una hora, solo para enseñarte las letras básicas.” Miguel sabía que debía negarse, pero algo en la manera en que Beatriz lo miraba, con esperanza, con entusiasmo, lo hizo dudar. Solo las letras básicas”, dijo finalmente. “Nada más.” Beatriz sonrió. Una sonrisa brillante que iluminó su rostro.

Esa noche Beatriz esperó hasta que la casa estaba en silencio. Bajó al jardín con el libro y una vela protegida en un farol. Miguel ya estaba ahí. Sentado en el banco de piedra junto a la fuente, Beatriz se sentó junto a él, abrió el libro, comenzó a mostrarle las letras, nu, A, B, C. Miguel repetía después de ella. Sus voces eran susurros en la oscuridad.

La vela parpadeaba entre ellos. Beatriz podía oler el jabón simple que Miguel usaba. Podía ver sus manos curtidas por el trabajo, sosteniendo el libro con cuidado, como si fuera algo precioso. Como si ella fuera algo precioso. Y en ese momento, Beatriz supo que ya no era solo fascinación, era algo más profundo, algo que no podía controlar.

Lo que ninguno de los dos sabía era que dos pisos arriba, en otra habitación, Miguel había estado apenas una hora antes. Don Fernando había viajado ese día. Doña Soledad había llamado a Miguel como siempre hacía. Miguel había cumplido con su obligación. Había hecho lo que se le ordenaba sin protestar. Había regresado a los establos. Se había lavado la cara con agua fría, había tratado de no pensar en nada y entonces había venido al jardín porque Beatriz se lo había pedido, no ordenado, pedido. Ahora estaba sentado junto a una mujer que lo miraba con amor después de haber

estado con otra mujer que lo miraba con posesión. Beatriz señalaba las letras con su dedo delicado. Su voz era suave cuando explicaba los sonidos. Doña Soledad nunca le hablaba así. Doña Soledad daba órdenes. Beatriz compartía y Miguel se sentía atrapado entre dos mundos que eventualmente colisionarían.

Él lo sabía, pero no sabía cómo detenerlo. No sabía cómo decirle a Beatriz que ya era demasiado tarde para él. Los meses siguientes fueron una mentira que se volvía cada vez más complicada. Miguel vivía dos vidas paralelas que nunca debían tocarse. Durante el día trabajaba en los jardines.

Por las noches, cuando don Fernando viajaba, subía a la habitación de doña Soledad. Cumplía con lo que se le ordenaba. Después, en las horas más oscuras de la madrugada, se encontraba con Beatriz en el jardín. Le enseñaba las letras del alfabeto, hablaban en susurros. Beatriz traía libros. Miguel aprendía lentamente.

A veces Beatriz le tocaba la mano para señalar una palabra. Miguel sentía ese toque durante horas después. Era diferente del contacto con doña Soledad. Con doña Soledad todo era transacción, poder, uso. Con Beatriz todo era promesa, posibilidad, algo puro en medio de tanta oscuridad. A finales de febrero, Beatriz le confesó sus sentimientos. Estaban sentados en el banco de piedra. El libro estaba cerrado entre ellos.

Hacía frío. El aliento de ambos formaba nubes en el aire. “Miguel”, dijo Beatriz suavemente. “Necesito decirte algo.” Miguel la miró. Había aprendido a mirarla durante esas noches en el jardín, lejos de los ojos de otros. Pienso en ti constantemente, continuó Beatriz. No puedo dormir.

Siento algo que nunca había sentido antes. Sé que es imposible. Sé que no tiene futuro, pero no puedo negarlo más. hizo una pausa. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No sé si esto es amor. Solo sé que cuando estoy contigo, todo lo demás desaparece. Miguel se quedó en silencio. No sabía qué decir. No podía decirle la verdad, que su madre lo había reclamado primero, que él no era libre para corresponder sus sentimientos, que todo era una trampa de la cual no podía escapar.

“Señorita Beatriz”, dijo finalmente, “Usted es la hija del patrón. Yo soy un esclavo, no tengo nada que ofrecerle. Beatriz negó con la cabeza. Lágrimas corrían por sus mejillas. No me importa. Lo que siento es más fuerte que la razón. Miguel sabía que ella era joven, que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo.

Pero cuando ella se acercó, cuando sus labios buscaron los suyos, él no se alejó. Era la primera vez que alguien lo besaba por elección, no por orden. Esa noche cambió todo entre ellos. Beatriz comenzó a soñar con un futuro imposible. Tal vez podrían huir juntos. Tal vez su padre eventualmente lo aceptaría. Tal vez lo que sentían sería suficiente. Miguel no compartía esos sueños.

Él sabía que no había futuro para ellos, pero tampoco podía alejarse. Por primera vez en meses sentía algo más que obligación. sentía algo real. Doña Soledad notó el cambio en Miguel. Notó como sus ojos a veces miraban hacia la ventana de Beatriz, cómo a veces parecía distraído cuando estaba con ella. Una noche, después de que Miguel cumplió con su deber, doña Soledad lo interrogó.

¿Estás viendo a alguien más?, preguntó bruscamente. Miguel negó, “No, señora.” Doña Soledad no le creyó. Le agarró el rostro con fuerza. Lo obligó a mirarla. Eres mío, solo mío. Si descubro que estás involucrado con otra mujer, te destruiré. ¿Entiendes? Miguel asintió. Pero sus palabras sonaban vacías. Doña Soledad sintió que estaba perdiendo control y eso la enfurecía.

En marzo, lo inevitable sucedió. Clara y Miguel cruzaron la línea que no debían cruzar. Fue en el establo. Beatriz había ido a buscarlo como siempre hacía después de medianoche. Pero esa noche algo era diferente. Había una urgencia, una necesidad. Miguel trató de resistirse. Le dijo que esto los destruiría a ambos.

Beatriz le dijo que ya estaba destruida, que prefería tener una noche con él que toda una vida sin él. Miguel se dio no porque quisiera especialmente, sino porque llevaba meses siendo usado por doña Soledad. Y por primera vez alguien lo quería por elección. Esa diferencia lo quebró. Después Beatriz se quedó acostada junto a él en eleno.

No habló de futuros imposibles, no habló de amor, solo se quedó ahí respirando tranquila. Miguel tampoco habló. Sabía que habían cometido un error, que pagarían caro. Sabía que doña Soledad eventualmente descubriría, sabía que don Fernando eventualmente regresaría. sabía que todo terminaría en tragedia. Pero cuando Beatriz respiraba tranquila a su lado, Miguel cerró los ojos y fingió que tal vez, solo tal vez, había algo de paz en el mundo para ellos.

Las semanas siguientes fueron caóticas. Miguel dormía apenas dos horas por noche. Su cuerpo estaba exhausto, su mente estaba agotada, pero no veía forma de escapar. Si rechazaba a doña Soledad, lo enviaría a las minas. Si rechazaba a Beatriz, perdería lo único real que había tenido en años.

Estaba atrapado entre dos mujeres, una que lo poseía, otra que lo amaba y ambas lo estaban destruyendo. En abril, un mes después de esa primera noche, Beatriz notó que su sangre mensual no había llegado. Al principio pensó que era el estrés, el miedo constante de ser descubierta, pero cuando pasó la segunda semana supo la verdad. Estaba embarazada.

Beatriz no le dijo a Miguel inmediatamente. Necesitaba procesar la noticia, necesitaba decidir qué hacer. Parte de ella estaba aterrorizada. Su padre la mataría, la sociedad la rechazaría, pero otra parte de ella estaba extrañamente feliz. Ahora tenía una parte de Miguel que nadie podría quitarle. Lo que Beatriz no sabía era que al mismo tiempo, dos habitaciones arriba, Doña Soledad había hecho el mismo descubrimiento. También estaba embarazada.

también había perdido su sangre mensual. Pero a diferencia de Beatriz, doña Soledad no sentía felicidad, sentía pánico absoluto. Tenía 49 años, hacía 5 años que no quedaba embarazada. Don Fernando sabría que el hijo no era suyo. Habían dejado de tener intimidad hace más de 3 años.

Si nacía un bebé ahora, sería obvio que había sido infiel. Todo se derrumbaría. [Música] Durante tres semanas, las dos mujeres guardaron sus secretos. Beatriz caminaba por el jardín tocándose el vientre con sonrisas secretas. Doña Soledad se quedaba en su habitación sintiéndose enferma todas las mañanas. Miguel notaba que algo había cambiado, pero no sabía qué.

Beatriz lo miraba diferente ahora, con una posesividad que se parecía demasiado a la de Doña Soledad. Miguel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Algo malo venía. Lo sentía en los huesos. El 10 de mayo, don Fernando anunció que viajaría a la Ciudad de México. Estaría fuera toda una semana. Tenía negocios importantes.

Doña Soledad asintió. Beatriz asintió. Miguel escuchó la noticia y sintió terror. Una semana entera, siete noches con doña Soledad. Siete noches mintiendo a Beatriz. No sabía cuánto más podría sostener esta farsa. No sabía que no tendría que sostenerla mucho más tiempo, porque en menos de una semana todo explotaría.

¿Qué sucede cuando dos secretos idénticos habitan la misma casa sin saberlo? cuando la misma verdad está oculta en dos corazones diferentes. ¿Y qué pasa cuando esa verdad a la luz de la manera más devastadora posible? Si quieres saber cómo esta situación imposible llegó a su punto de quiebre, asegúrate de seguir suscrito al canal y de tener activada la campanita, porque lo que viene a continuación es el momento en que todos los secretos, todas las mentiras y todas las traiciones colisionan en una sola noche que destruirá a toda una familia. Don Fernando partió el lunes 11 de mayo,

besó a su esposa en la mejilla, le dio instrucciones sobre la hacienda, le dijo que regresaría el sábado. Doña Soledad asintió. Beatriz observaba desde la ventana. Cuando el carruaje de su padre desapareció por el camino, Beatriz tocó su vientre. Llevaba varios días con la certeza. Estaba embarazada. Necesitaba contarle a Miguel. Necesitaba verlo inmediatamente.

Esa noche Beatriz no pudo esperar hasta la medianoche, como siempre hacía. A las 11 bajó las escaleras, se puso su capa oscura, caminó hacia los establos, pero cuando estaba cruzando el jardín, vio luz en una ventana del segundo piso, la ventana de su madre. Beatriz se detuvo. Vio una sombra moverse dentro. Después vio la puerta abrirse.

Miguel salió de la habitación. Doña Soledad estaba en la puerta con su bata de dormir, el cabello suelto. Le decía algo en voz baja que Beatriz no podía escuchar. Miguel negaba con la cabeza. Doña Soledad lo agarró del brazo. Miguel se soltó. Bajó las escaleras. Beatriz se escondió detrás de un árbol. Observó a Miguel caminar hacia los establos.

Observó a su madre cerrar la puerta con fuerza. El mundo de Beatriz se derrumbó en ese instante. Miguel acababa de salir del cuarto de su madre. En medio de la noche, doña Soledad estaba apenas vestida, intentando retenerlo. Beatriz entendió todo. Los meses de advertencias de su madre, las miradas extrañas, la tensión cuando Beatriz mencionaba a Miguel.

Su madre había estado con él. Su madre lo había tenido primero. Todo había sido una mentira. Beatriz no pensó, solo actuó. Corrió hacia la casa, subió las escaleras, irrumpió en la habitación de su madre sin tocar. Doña Soledad se sobresaltó. Beatriz, ¿qué haces? Despierta. Beatriz no respondió, solo gritó, “Cuánto tiempo, cuánto tiempo has estado con Miguel.” Doña Soledad se quedó inmóvil.

Beatriz gritó más fuerte. “¡Respóndeme! Te vi. Salió de tu habitación. Lo vi. Doña Soledad intentó calmarse. Cerró la puerta. Le dijo a Beatriz que se sentara, que necesitaban hablar con calma. Beatriz se rió histéricamente. Con calma. ¿Quieres que hable con calma? ¿Has estado con él? ¿Con el hombre que me importa? ¿A mis espaldas? Doña Soledad la miró fríamente.

Yo lo tuve primero. Miguel me pertenece. Llevo meses con él, mucho antes de que tú comenzaras a perseguirlo como una tonta. Beatriz sintió náusea. Meses. Su madre había estado con Miguel durante meses. Mientras ella comenzaba a sentir algo por él. Mientras ella pensaba que había algo especial entre ellos. Todo era mentira.

Beatriz comenzó a llorar. Le preguntó cómo pudo hacerle eso, cómo pudo traicionarla así. Doña Soledad respondió con frialdad, no es traición. Miguel es un esclavo. Un esclavo que hace lo que se le ordena. Tú no entiendes nada. Beatriz dejó de llorar. La miró directamente. Es demasiado tarde para eso. Doña Soledad preguntó qué quería decir. Beatriz levantó la barbilla.

Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de Miguel. El silencio llenó la habitación como agua helada. Doña Soledad se puso pálida. Después se rió, una risa amarga, sin humor. Beatriz preguntó qué era tan gracioso. Doña Soledad dejó de reír, la miró fijamente. Yo también estoy embarazada. También de Miguel.

Las dos se miraron, madre e hija. Ambas embarazadas del mismo hombre, ambas traicionadas, ambas destruidas. Beatriz comenzó a gritar. Gritó que odiaba a su madre, que era un monstruo, que había arruinado su vida. Doña Soledad gritó de vuelta que Beatriz era una estúpida, que no entendía nada, que Miguel solo había usado su ingenuidad. Beatriz la abofeteó.

Doña Soledad la empujó. Beatriz cayó contra la cómoda. Un jarrón de porcelana se rompió. El ruido fue estruendoso. Las dos seguían gritando, diciendo cosas horribles, mencionando a Miguel, mencionando los embarazos, mencionando traición tras traición. Una criada escuchó el escándalo desde el pasillo.

Se acercó a la puerta, escuchó todo, las acusaciones, los embarazos, el nombre de Miguel repetido una y otra vez. La criada se quedó congelada, no sabía qué hacer. Después corrió a buscar al mayordomo. El mayordomo llegó, tocó la puerta. Las dos mujeres seguían gritando. Él abrió sin permiso. Las encontró en el suelo. Beatriz lloraba histéricamente.

Doña Soledad tenía sangre en el labio donde Beatriz la había golpeado. El mayordomo la separó, les ordenó que se calmaran, les preguntó qué había pasado. Ninguna respondió. Beatriz corrió a su habitación. Doña Soledad cerró la puerta en la cara del mayordomo. Miguel había escuchado los gritos desde los establos. Sabía que era Beatriz. Sabía que lo había descubierto.

Sabía que todo había terminado. No esperó, no intentó explicar, no se despidió. Simplemente tomó lo poco que tenía, una manta, un poco de comida guardada y corrió. Salió de la hacienda en medio de la noche, corrió por los campos, corrió hacia las montañas al norte, corrió sabiendo que si se quedaba estaría muerto. Don Fernando regresaría en cinco días.

Y cuando regresara y escuchara lo que había pasado, enviaría a hombres a buscarlo. Miguel tenía 5co días de ventaja. Tal vez sería suficiente, tal vez no, pero no tenía otra opción. La criada esperó hasta la mañana. le contó al mayordomo todo lo que había escuchado. El mayordomo la hizo repetir cada detalle.

Después le ordenó que no dijera nada a nadie más. Esto era demasiado grave, demasiado escandaloso. Solo don Fernando debía saberlo. Cuando el patrón regresara el sábado, el mayordomo le contaría todo. Sobre las dos mujeres, sobre Miguel, sobre los embarazos. Y entonces don Fernando decidiría qué hacer con su familia destruida.

Don Fernando regresó el sábado 16 de mayo como había prometido. El carruaje llegó al mediodía, bajó con una sonrisa. Los negocios en la ciudad de México habían ido bien. Había firmado contratos importantes. Había vendido ganado a buen precio. Estaba de buen humor. Eso duró exactamente 5 minutos. El tiempo que le tomó al mayordomo pedirle una conversación privada en su estudio.

Don Fernando cerró la puerta, le preguntó al mayordomo qué pasaba. El mayordomo no sabía cómo empezar. Don Fernando le ordenó que hablara. El mayordomo respiró profundo, le contó todo sobre el escándalo de hace cinco noches, sobre las dos mujeres gritando, sobre las acusaciones, sobre Miguel saliendo de la habitación de doña Soledad, sobre los embarazos, ambas embarazadas, del mismo esclavo. Don Fernando no interrumpió.

Solo escuchaba. Su rostro no mostraba emoción. Cuando el mayordomo terminó, don Fernando preguntó una sola cosa. ¿Dónde está Miguel? El mayordomo respondió que había huído esa misma noche, que nadie lo había visto desde entonces, que había desaparecido hace 5co días. Don Fernando asintió lentamente. Después preguntó si alguien más sabía.

El mayordomo dijo que no. Solo él y la criada que había escuchado el escándalo y las dos mujeres. Don Fernando le ordenó que despidiera a la criada inmediatamente, que le diera dinero, que la enviara lejos, que se asegurara de que nunca hablara de esto con nadie. El mayordomo asintió. Don Fernando le dijo que se retirara.

Necesitaba pensar. Don Fernando se quedó sentado en su estudio durante una hora. No se movió, no habló, solo pensaba 32 años construyendo esta hacienda, 32 años construyendo su reputación, 32 años creando una familia respetable y en unos meses todo destruido. Su esposa había sido infiel con un esclavo. Tu hija también con el mismo esclavo.

Ambas embarazadas, ambas llevando hijos bastardos. El escándalo sería devastador si alguien más lo descubría. Don Fernando podía permitir eso, pero tampoco podía ignorarlo. Necesitaba hacer algo. Primero, necesitaba encontrar a Miguel. El esclavo no podía quedar libre. No después de lo que había hecho. No importaba si había huído, no importaba si tenía 5co días de ventaja.

Don Fernando lo encontraría y cuando lo encontrara se aseguraría de que pagara. Don Fernando llamó a sus cuatro mejores rastreadores, hombres que había usado antes para encontrar esclavos fugitivos. Hombres buenos con perros, hombres sin preguntas. Les dijo que Miguel había robado dinero de la hacienda, que había huido hace 5 días, que necesitaban encontrarlo. Muerto o vivo, preferiblemente vivo.

Don Fernando quería verlo antes de que muriera. Los rastreadores asintieron. Salieron inmediatamente con los perros. Don Fernando lo siguió a caballo. Miguel había corrido hacia las montañas del noreste. Había evitado los caminos principales. Había dormido escondido durante el día. Había caminado solo de noche.

Tenía hambre. Tenía frío, tenía miedo, pero seguía moviéndose. Sabía que don Fernando enviaría hombres tras él. Sabía que tenía que llegar lo más lejos posible antes de que lo alcanzaran. Tal vez podría cruzar al estado de Tlaxcala. Tal vez podría perderse en alguna ciudad. Tal vez podría sobrevivir. El cuarto día, Miguel escuchó perros a la distancia, se escondió entre las rocas, esperó. Los ladridos se acercaban.

Miguel corrió, subió por un barranco empinado. Los perros lo seguían. Miguel resbaló. cayó, se lastimó el tobillo, se levantó cojeando, siguió corriendo. Los perros estaban cada vez más cerca. Miguel vio un río adelante. Si cruzaba el río, tal vez perdería su rastro. corrió hacia el agua, pero el río estaba crecido por las lluvias recientes.

La corriente era fuerte. Miguel dudó. Los ladridos estaban justo detrás de él. No tenía opción. Se lanzó al agua. La corriente lo arrastró inmediatamente. Miguel intentó nadar. intentó llegar a la otra orilla, pero el agua lo jalaba hacia abajo. Sus ropas pesaban, su tobillo lastimado no le permitía patear bien. Miguel luchó.

Luchó con toda su fuerza, pero la corriente era demasiado fuerte. Lo arrastró río abajo, lo golpeó contra las rocas. Miguel sintió dolor, después sintió frío, después no sintió nada. Los rastreadores llegaron a la orilla del río. Los perros ladraban señalando el agua. Los hombres observaron la corriente, vieron ropa flotando río abajo.

Uno de ellos montó su caballo, siguió el río. 20 minutos después encontró el cuerpo. Miguel estaba atrapado entre unas rocas. Boca abajo, inmóvil. El rastreador bajó del caballo, volteó el cuerpo. Miguel tenía los ojos abiertos, la cabeza sangraba, no respiraba, estaba muerto.

El rastreador regresó con los otros, les informó. Decidieron que necesitaban recuperar el cuerpo. Don Fernando querría verlo, querría confirmar que era Miguel. Bajaron al río, sacaron el cuerpo, lo ataron a un caballo, regresaron por donde habían venido. Don Fernando los encontró dos horas después. Los rastreadores habían acampado esperándolo. Tenían el cuerpo cubierto con una manta.

Don Fernando bajó de su caballo, caminó hacia el cuerpo, levantó la manta, miró el rostro de Miguel. Era él el esclavo que había destruido su familia, el hombre que había embarazado a su esposa y a su hija. Ahora estaba muerto, ahogado, intentando escapar. Don Fernando sintió nada. No sintió satisfacción, no sintió alivio. No sintió rabia.

solo sintió vacío. Este hombre muerto no cambiaba nada. Su esposa seguía embarazada. Su hija seguía embarazada. Su familia seguía destruida. Miguel muerto no arreglaba nada. Don Fernando les ordenó a los rastreadores que enterraran el cuerpo ahí mismo, que no lo llevaran de vuelta a la hacienda, que nadie más lo viera, que cabaran profundo, que lo enterraran sin marcas, que olvidaran que alguna vez había existido.

Los rastreadores obedecieron, cavaron un hoyo profundo entre los árboles, metieron el cuerpo, lo cubrieron con tierra y rocas. En 30 minutos no quedaba rastro. Miguel había desaparecido como si nunca hubiera existido. Don Fernando regresó a la hacienda solo. El viaje de vuelta tomó todo el día. Llegó después de la medianoche.

Entró por la puerta principal. La casa estaba en silencio. Subió a su habitación. Doña Soledad estaba despierta, sentada en la cama esperándolo. Lo miró. Don Fernando la miró de vuelta. Ninguno habló. No había nada que decir. Ella sabía que él sabía. Él sabía que ella sabía que él sabía. Todo estaba claro, sin palabras.

Don Fernando se quitó las botas, se sentó en la silla junto a la ventana, miró hacia afuera, hacia los jardines donde todo había comenzado, hacia los establos donde Miguel había dormido durante años, hacia las montañas donde ahora estaba enterrado en un hoyo sin nombre. Doña Soledad finalmente habló.

Le preguntó si había encontrado a Miguel. Don Fernando asintió. Ella preguntó dónde estaba. Don Fernando respondió con voz plana, muerto, ahogado en un río, enterrado en las montañas. Doña Soledad no mostró emoción, solo asintió. Después preguntó qué harían ahora. Don Fernando respondió inmediatamente, se quedó mirando por la ventana. Finalmente habló. Mañana hablaremos.

Mañana decidiré qué hacer con todos. con usted, con Beatriz, con los embarazos, con el futuro. Hizo una pausa, pero esta noche solo quiero silencio. Solo quiero sentarme en esta silla y procesar el hecho de que mi vida, tal como la conocía, ha terminado y que nada volverá a ser igual. El domingo por la mañana, don Fernando reunió a su familia.

Doña Soledad y Beatriz se sentaron en el salón. Ninguna se miraba. Don Fernando habló con voz fría y controlada. Les dijo que Miguel estaba muerto, que se había ahogado intentando huir. Beatriz comenzó a llorar. Doña Soledad permaneció inmóvil. Don Fernando continuó. Había tomado decisiones, decisiones que se implementarían inmediatamente.

Doña Soledad sería enviada a un convento en Guadalajara. Partiría en una semana. Viviría ahí el resto de su vida. Beatriz se casaría con un viudo de Oaxaca. un hombre mayor que aceptaría al bebé como suyo a cambio de una dote generosa. Beatriz suplicó, “Padre, por favor.” Don Fernando la miró sin compasión. “Ya no tienes opciones. Has destruido el nombre de esta familia.

Esta es la única manera de salvar algo de nuestra reputación.” Doña Soledad no dijo nada. Sabía que no había argumento posible. La historia oficial sería simple. Doña Soledad se retiraba por devoción religiosa. Beatriz se casaba por amor. La familia se separaba por razones honorables. Cualquiera que dijera lo contrario sería destruido.

Dos semanas después, doña Soledad subió a un carruaje. No se despidió. La puerta del convento de Nuestra Señora de la Consolación se cerró detrás de ella. Seis semanas más tarde, doña Soledad perdió el bebé. Sangrado abundante, dolor intenso. Las monjas la atendieron. Sobrevivió. Nunca se supo si fue natural o provocado.

Doña Soledad vivió otros 19 años en ese convento, pero dejó de ser una persona. Se convirtió en un fantasma, una mujer que existía pero no vivía. Beatriz se casó en junio con don Rodrigo Salazar, un viudo de 56 años. La ceremonia fue pequeña. Beatriz no sonró. Después del matrimonio, don Rodrigo la llevó a Oaxaca, a una casa grande y vacía.

Beatriz dio a luz en noviembre un niño. Lo llamaron Rodrigo como su esposo. Don Rodrigo lo aceptó como acordado. Pero Beatriz nunca pudo mirarlo como una madre debería. Solo veía a Miguel en cada rasgo, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cómo se reconstruye una vida después de perderlo todo.

¿Cómo se vive con un hijo que te recuerda a un amor imposible cada vez que lo ves? ¿Y cómo sigue adelante una familia cuando los secretos que la destruyeron nunca pueden ser hablados, pero tampoco pueden ser olvidados? Si te interesa saber qué pasó con los sobrevivientes de esta tragedia y cómo el tiempo eventualmente reveló verdades que parecían enterradas para siempre, sigue con nosotros hasta el final, porque lo que viene a continuación demuestra que a veces, por oscuro que sea el camino, la esperanza encuentra formas inesperadas de florecer.

Beatriz vivió 31 años más en esa casa de Oaxaca. Tuvo dos hijos más con don Rodrigo, hijas Sofía y Gabriela. Las crió con esmero, les enseñó a leer, a tocar el piano, a ser mujeres fuertes, pero nunca fue completamente feliz. Había una sombra en sus ojos que nunca desapareció.

Su hijo Rodrigo creció sin saber nunca que don Rodrigo no era su verdadero padre. Era un muchacho tranquilo, amable con los animales, paciente con las personas. Cuando cumplió 20 años, Beatriz finalmente le contó la verdad. Fue un día de lluvia en Oaxaca. Estaban solos en la biblioteca. Beatriz le habló de Miguel, de cómo era, de lo que había pasado, de por qué todo había terminado en tragedia.

Rodrigo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él la abrazó. No me importa quién fue mi padre biológico, le dijo, usted es mi madre. Don Rodrigo es mi padre y eso es suficiente. Beatriz lloró por primera vez en años. Lloró por Miguel, por la juventud que había perdido, por los años de silencio, pero también lloró de alivio porque su hijo la había perdonado.

Rodrigo se convirtió en veterinario. Dedicó su vida a cuidar animales. Nunca se casó, pero era feliz. Había heredado la gentileza de Miguel sin conocer nunca a su padre. Don Fernando se quedó solo en la hacienda San Miguel de los Remedios. Los primeros meses fueron los más difíciles.

La casa se sentía vacía, demasiado grande, demasiado silenciosa. Seguía trabajando porque no sabía qué más hacer. Pero el trabajo ya no le daba satisfacción. Un año después del escándalo, don Fernando comenzó a enfermarse. Dolores de cabeza persistentes, pérdida de peso, insomnio. Los doctores no encontraban nada específico, pero don Fernando sabía qué era.

era el peso de todo lo que había pasado, la culpa de no haber visto lo que pasaba en su propia casa, el dolor de saber que su familia estaba destruida y que él no había podido evitarlo. Pero algo cambió en don Fernando durante ese tiempo. comenzó a tratar mejor a los esclavos de la hacienda, les dio mejores condiciones de vida, redujo sus horas de trabajo, les permitió tener días de descanso. Los otros ascendados lo criticaban.

Decían que se estaba volviendo blando. Don Fernando no les hacía caso. Había aprendido algo doloroso de todo lo que había pasado, que los esclavos eran personas con sentimientos, con dignidad y que tratarlos como objetos solo traía desgracia.

Dos años después del escándalo, don Fernando liberó a todos sus esclavos. Les dio la opción de quedarse trabajando en la hacienda como empleados asalariados o de irse libremente. La mayoría se quedó, pero ahora recibían un salario justo. Tenían casas decentes, podían formar familias sin miedo a ser separados. Don Fernando se convirtió en uno de los primeros ascendados de Puebla en abolir la esclavitud en sus tierras 3 años antes de que el gobierno mexicano la aboliera oficialmente.

Los otros ascendados lo llamaban traidor a su clase. Don Fernando les respondía, solo seguía trabajando, tratando de enmendar en parte el daño que el sistema había causado. Don Fernando vivió hasta los 68 años. Murió tranquilamente en su sueño en 1872. En su testamento dejó la hacienda a los trabajadores para que la manejaran como cooperativa.

Fue un gesto revolucionario para su tiempo. La Hacienda San Miguel de los Remedios funcionó como cooperativa durante 30 años más. Los trabajadores la manejaron bien, fueron prósperos, justos entre ellos. En 1902, durante el porfiriato, la Tierra fue confiscada por el gobierno y vendida a nuevos dueños. La casa principal fue demolida.

Hoy en día no queda nada del lugar donde ocurrió esta historia. Beatriz murió en 1889. Tenía 55 años. En su lecho de muerte, rodeada de sus tres hijos, dijo algo que nadie olvidó. He vivido 30 años arrepintiéndome de decisiones que tomé cuando tenía 24, susurró, pero he criado a tres hijos hermosos.

Y si pudiera volver atrás, no sé si cambiaría algo, porque entonces ustedes no existirían. Sus hijos lloraron, pero entendieron que su madre, a pesar de todo el dolor, había encontrado una forma de hacer las paces con su pasado. Doña Soledad vivió hasta los 68 años. Murió en el convento en 1876. Las monjas que la cuidaron dijeron que en sus últimos días hablaba de un jardín.

de Rosales, de un hombre que cuidaba las plantas con gentileza. Nunca mencionó su nombre, pero todas sabían de quién hablaba. En 1920, un historiador de Puebla llamado Octavio Ramírez comenzó a investigar la historia de las haciendas de la región. En un archivo parroquial de Oaxaca encontró una carta.

Estaba escrita por Beatriz poco antes de morir, dirigida a su hijo Rodrigo. En esa carta, Beatriz contaba toda la historia con detalles, con nombres, con fechas, pero también escribió algo más, algo que el historiador consideró importante preservar. Mi querido hijo, decía la carta, te cuento esto no para que juzgues a nadie, ni a tu abuela, ni a mí, ni siquiera a tu padre biológico.

Te lo cuento para que entiendas que los sistemas que deshumanizan a las personas siempre terminan destruyendo a todos, a los oprimidos y también a los opresores. Miguel no era un hombre malo. Tu abuela no era una mujer mala. Yo no era una muchacha mala. Éramos personas atrapadas en un sistema que no nos permitía ser plenamente humanos. Miguel fue usado como objeto.

Tu abuela vivía en un matrimonio sin amor. Yo fui criada para ser una pieza decorativa en el ajedrez social. Todos buscamos algo de humanidad en medio de esa deshumanización y esa búsqueda nos destruyó. Pero de esa destrucción naciste tú y tú eres bueno y gentil y libre. Así que tal vez algo de belleza puede nacer de la tragedia.

Tal vez ese es el único consuelo que podemos encontrar. Vive tu vida con dignidad, hijo mío. Trata a todos como seres humanos. Y cuando tengas hijos, enséñales que ningún ser humano debe ser propiedad de otro. Nunca. Con todo mi amor, tu madre. El historiador Octavio Ramírez publicó esta carta en 1921. Causó controversia. Algunas familias prominentes de Puebla intentaron suprimirla, pero la carta ya había sido leída, ya estaba en el registro histórico, ya no podía ser borrada.

En 1952, los descendientes de Rodrigo, el hijo de Beatriz, colocaron una pequeña placa en el lugar donde alguna vez estuvo la hacienda San Miguel de los Remedios. La placa decía simplemente en memoria de Miguel Ángel Reyes, 1825 a 1858, un hombre que no eligió su destino, pero que con su gentileza dejó una huella que el tiempo no pudo borrar.

Hoy en día, en el lugar donde alguna vez estuvo la hacienda, hay un pequeño parque público. Tiene un jardín con rosales, una fuente, bancas donde la gente se sienta a leer. Pocos de los que visitan ese parque conocen la historia, pero la placa sigue ahí. Y cada año en el aniversario de la muerte de Miguel, alguien deja flores junto a ella. Nadie sabe quién.

Tal vez descendientes de la familia. Tal vez simplemente alguien que leyó la historia y quiso honrar a un hombre que nunca tuvo elección. Porque al final esta no es una historia sobre un escándalo, no es una historia sobre traición o venganza. Es una historia sobre lo que sucede cuando los sistemas deshumanizan a las personas, cuando convierten a los seres humanos en propiedad, cuando niegan la dignidad fundamental que todos merecemos.

Es una historia sobre cómo todos, oprimidos y opresores, terminan destruidos por esos sistemas. Pero también es una historia sobre esperanza porque de esa destrucción nació Rodrigo y Rodrigo dedicó su vida a cuidar con gentileza. y sus descendientes siguieron ese camino.

Y don Fernando, a pesar de todo su sufrimiento, encontró la manera de cambiar, de libertar a sus esclavos, de comenzar a enmendar el daño. No fue suficiente para deshacer todo el mal, pero fue algo. Fue un paso hacia la humanización. Y eso en medio de tanta oscuridad es lo que podemos rescatar, la lección de que siempre es posible elegir la humanidad, incluso cuando parece que todo está perdido.

Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores y complejos de la historia de Puebla. Si esta historia te ha impactado, compártela. Porque recordar es la primera forma de prevenir. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso.

¿Crees que don Fernando hizo lo correcto al liberar a sus esclavos? ¿Crees que Beatriz encontró verdaderamente la paz? ¿Y qué opinas sobre sistemas que deshumanizan a las personas? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.

News

La Pesadilla de 96 Horas que Destruyó la División Panzer de Élite de Alemania

23 de diciembre de 1944, 347 de la madrugada. La segundo división Páncer de las SSS alemana, considerada una de…

Lo que MacArthur dijo cuando Truman lo destituyó

11 de abril de 1951, Tokio, Japón, 100 AMM. El general Douglas Marcarthur duerme en la embajada de Estados Unidos….

Desapareció En El Sendero De Los Apalaches — Un Mes Después Lo Hallaron En Una Guarida De Coyotes

En mayo de 2014, Drake Robinson, de 18 años, emprendió una excursión en solitario por el sendero de los apalaches…

Joven desaparece en las Smoky — 8 años después, hallado atrapado en túnel angosto de cueva.

Tom Blackwood ajustó su casco linterna mientras descendía por la estrecha abertura de la caverna. El aire húmedo y frío…

Mujer desaparece en los Montes Apalaches — 6 años después, es hallada atada a una cama en un búnker.

La niebla matutina envolvía las montañas a Palaches cuando Sara Michel despertó en su cabaña de madera en Ashville, Carolina…

Una azafata desapareció antes del vuelo en 1993 — 13 años después, el hangar sellado se reabrió.

El sol de la mañana de septiembre de 2006 bañaba el aeropuerto internacional de Guarulios cuando Rafael Méndez, supervisor de…

End of content

No more pages to load